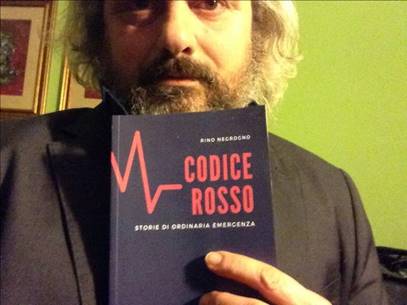

CODICE ROSSO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CODICE ROSSO (2019)

Codice rosso non è un testo tecnico, non è una disamina sui protocolli operativi per gli operatori del 118,

è un libro sulle emozioni, sulle sensazioni che provano i pazienti, i loro parenti e gli operatori del

soccorso. Per me la scrittura ha anche una funzione terapeutica, scrivo per esorcizzare la sofferenza con

cui sono quotidianamente a contatto, per liberarmi dalla frustrazione che provo di fronte alle innumerevoli

situazioni drammatiche che affronto e devo gestire ogni giorno a causa del mio lavoro. In Codice rosso

descrivo infatti proprio le sensazioni di chi, improvvisamente, si ritrova in bilico tra la vita e la morte

per un incidente stradale, per un infarto o anche per una diagnosi infausta di grave malattia. Descrivo il

terrore che assale il paziente, lo sgomento dei suoi parenti, ma anche l’ansia degli operatori del 118 che

intervengono in suo soccorso. Racconto le loro reazioni, le loro paure, le reazioni e le paure degli

operatori del 118 che con grande passione tentano tutto il possibile per salvarli da una morte quasi certa,

a volte con successo, altre volte no. Codice rosso non è un libro triste, è un libro sul coraggio, il

coraggio che tira fuori, spesso inaspettatamente, chi è in pericolo di vita, e il coraggio che invece deve

necessariamente avere chi ce la mette tutta per tentare di salvarlo. “Se esiste un confine tra la propria

professione, il proprio mondo privato e interiore – scrive l’editore in quarta copertina – e la passione

che si può provare per l’umanità intera, questo confine Rino Negrogno lo conosce bene e si muove intorno

ad esso con grande competenza. La stessa competenza che gli consente di essere narratore di sé”.

|

|

|

|

|

LETTURE

|

|

|

|

|

|

|

|

Rino Negrogno |

|

|

|

L'ARRESTO CARDIACO

«È un Codice Rosso, di cosa si tratterà? Spero non si tratti di un incidente stradale, spero non siano

convolti dei bambini». Ogni volta mi passano velocemente per la testa questi pensieri e il cuore palpita

fino a quando l’infermiere della Centrale Operativa non mi spiega di cosa si tratta e, tuttavia, spesso

il cuore continua a salire in gola anche dopo la spiegazione. «Uomo di cinquant’anni privo di coscienza –

riferisce il collega della centrale – non risponde, non respira, è probabile che si tratti di arresto

cardiaco; i parenti non hanno saputo spiegarci di più, erano comprensibilmente agitati, urlavano, erano

disperati». Corriamo verso l’ambulanza, Nicola, l’autista, mette in moto, accende i lampeggianti e la sirena,

si parte in fretta.

Controllo che sia tutto a posto, ho già controllato all’inizio del turno, ma ora che sto andando a soccorrere

un uomo in probabile arresto cardiaco, mi assalgono i dubbi: il defibrillatore, le placche, l’Adrenalina, il

pallone AMBU. È ovviamente tutto al suo posto e funzionante. «Perché rallentiamo? Perché l’autista

dell’ambulanza suona anche il clacson oltre alla sirena?» penso mentre mi affaccio al finestrino laterale,

c’è il solito automobilista che non si sposta, ci intima persino, agitando le braccia, di stare calmi. Come

si fa a restare calmo quando sei consapevole che per ogni minuto che passa, le possibilità di salvare una

persona in arresto cardiaco, diminuiscono drasticamente? Nulla da fare, mostra il suo ghigno ma non si

sposta; finalmente Nicola riesce a sorpassarlo e l’automobilista ci manda a quel paese. Non dovrei pensarlo,

ma lo penso, immagino che il signore in arresto potrebbe essere suo padre. Arrivati, qualcuno ci aspetta

sulla soglia del portone già in lacrime, questa circostanza non promette nulla di buono. «Quarto piano» ci

dice piangendo e ci fa strada. Corriamo, facciamo le scale tre alla volta anche se siamo carichi di zaini

colmi di farmaci e presìdi. Entriamo nell’abitazione, un uomo è disteso esanime sul pavimento, non risponde,

non respira; mi avvicino, poggio le mie dita sulla carotide, non ha polso, «È in arresto!» esclamo

incautamente rivolgendomi ai colleghi. «Cosa vuol dire in arresto?» urla una donna dietro di me,

probabilmente si tratta di sua moglie.

Non possiamo spiegarle cosa vuol dire “in arresto”, sebbene dal suo volto pare abbia compreso abbastanza

bene la gravità della situazione, anche perché un vicino di casa ha già cominciato a praticare un

rudimentale, ma efficace massaggio cardiaco. Ognuno di noi sa quel che deve fare, non abbiamo bisogno di

parlarci, in questi momenti non è necessario dare disposizioni. Elena, il medico, comincia a ventilare il

paziente, Nicola comincia a praticare il massaggio cardiaco, Francesca, la soccorritrice, posiziona le

placche del defibrillatore, mentre io mi accingo a reperire un accesso venoso per infondere al più presto

farmaci salvavita. Sul monitor la linea piatta conferma il nostro sospetto, asistolia, arresto cardiaco.

«Uno, due, tre, quattro – scandisce Nicola mentre massaggia – ventotto, ventinove trenta», «Uno, due»,

conta le ventilazioni effettuate con il pallone AMBU, Elena. «Spero di reperire immediatamente la vena –

penso – non è facile in un soggetto in arresto cardiaco – ma ecco che il sangue defluisce nell’ago cannula

– Presa!». Inietto la prima fiala di Adrenalina, intanto finisce il primo ciclo rianimatorio, è ancora in

asistolia, comincia il secondo ciclo, il sudore del soccorritore gocciola sul petto del paziente, dopo tre

minuti inietto la seconda fiala di Adrenalina.

I parenti ci guardano preoccupati, ma sembrano convinti che riusciremo a riportare in vita il loro

congiunto. «Non soffriva di nulla» dice tra sé e sé la moglie, con le mani giunte, mentre le lacrime rigano

il suo volto, il volto di una mattina come tante altre, chi l’avrebbe mai detto; la guardo e per un istante

guardo sul comò, le foto del battesimo e della comunione, «Non può morire» penso. Finisce il secondo

ciclo, intubo il paziente. «Ci diamo il cambio?», ma mentre stiamo per alternarci al massaggio cardiaco,

la linea del monitor non è più piatta, è frastagliata, non è più in asistolia, è in fibrillazione

ventricolare, un ritmo comunque inefficace, ma è uno dei due unici ritmi che si possono correggere con

la defibrillazione, insieme alla tachicardia ventricolare senza polso.

«Allontanatevi dal paziente!» esclama Nicola e preme il tasto del defibrillatore per effettuare la

scarica elettrica. Il paziente salta, solleva le braccia; osservo la moglie perché immagino che per lei

sia devastante osservare suo marito, privo di coscienza, con un cuore che non batte, mentre salta e solleva

le braccia. «Ora penserà che il movimento delle braccia sia stato volontario – penso – dannazione è di nuovo

in asistolia, presto – esclamo – bisogna massaggiare!». Dopo la scarica elettrica è tornato in asistolia,

Francesca riprende con le compressioni toraciche, io con la ventilazione. Finisce il terzo ciclo ed è di

nuovo in fibrillazione ventricolare, «Allontanatevi – avverte Elena – scarico!» e preme il tasto per erogare

la scarica. «Francesca riprendi il massaggio! No, fermatevi, fermatevi, respira – avvicino le dita al collo

per apprezzare la carotide – ha polso!», esclamo come se fosse un fatto personale e guardo di nuovo le foto,

c’è anche quella del matrimonio, sembra casa mia. Ha polso, respira, pressione arteriosa 120/80, saturazione

di ossigeno 99, frequenza cardiaca 80. I parametri vitali sono ottimali. Il cuore batte c’è il polso.

Corriamo in ospedale. Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta!

Ultimamente succede troppo spesso di soccorrere persone in arresto cardiaco e troppo spesso si tratta di

persone sotto i cinquant’anni. Il defibrillatore, il massaggio cardiaco, la ventilazione, l’Adrenalina in

vena e la nostra esperienza ci permettono quasi sempre di ripristinare il battito cardiaco e di riportare i

parametri vitali a livelli normali: pressione arteriosa 120/80, saturazione di ossigeno 99 e frequenza

cardiaca 80, com’è accaduto per questo paziente. Spesso però i farmaci e le manovre rianimatorie non bastano

per salvare il malcapitato perché dopo pochissimi minuti di anossia cerebrale, di assenza di ossigeno al

livello cerebrale, si instaura un danno irreversibile, per cui anche ripristinando il circolo, il cervello

è ormai danneggiato. La maggior parte delle volte che riusciamo a salvare un paziente in arresto

cardiocircolatorio, a riportarlo in vita, quando giungiamo sul posto, c’è qualcuno che gli sta già

praticando il massaggio cardiaco. Praticando il massaggio cardiaco prima del nostro arrivo, si garantisce

una sufficiente ossigenazione del cervello e si evita la morte delle cellule cerebrali. I corsi per

apprendere le manovre rianimatorie sono organizzati spesso da varie associazioni, costano pochissimo e

possono accedervi tutti, anche chi non è un sanitario. Se tutti apprendessimo queste manovre: il massaggio

cardiaco, la disostruzione delle vie aeree e la ventilazione artificiale, noi del 118 salveremmo più vite.

È importante per noi stessi e per i nostri cari.

|

|

|

|

Realizzato da Giorgia Tolomeo |

|

|

|

IL SUICIDIO

«Codice Rosso, un ragazzo di ventisei anni è stato trovato da suo padre, impiccato – riferisce con una voce

rassegnata l’infermiera di centrale – andate a vedere». Intervenire per un suicidio è una tra le situazioni

più dolorose e più stressanti per noi. È un’aria irrespirabile quella che si inspira dove un uomo ha tentato

o si è tolto la vita: il suo corpo esanime tra i parenti increduli e sgomenti, mentre cercano invano di

comprendere le ragioni che hanno spinto il loro caro a compiere un gesto così drammatico, rende l’aria

pregna di un dolore e un turbamento incoercibili.

Giungiamo sul posto, il padre ha tagliato la corda che era stretta intorno al collo del ragazzo e gli pratica

un disperato massaggio cardiaco; osservo il ragazzo, deduco immediatamente che è deceduto da diverse ore;

con Elena, il medico, scambio uno sguardo disperato, «Come si fa a spiegare a un padre che pratica il

massaggio cardiaco al proprio figlio morto – sussurra Elena – che quell’operazione è ormai inutile perché

è passato troppo tempo da quando il suo cuore si è fermato?», scuoto la testa senza rispondere, mi

inginocchio accanto al padre, «Presto, fate qualcosa!», strepita lui facendomi posto, applico le placche

del monitor defibrillatore, come mi aspettavo, la linea è piatta, ma non me la sento, come anche Elena, non

ho il coraggio di dire al padre che non c’è più nulla da fare.

«Se fossi io quest’uomo? – penso mentre inizio a praticare il massaggio cardiaco – se fosse mio figlio

questo ragazzo?»; Elena comincia a ventilarlo, intanto ci guardiamo; il padre, esonerato dal dover fare

qualcosa per suo figlio, ormai ci siamo noi, inizia a piangere disperato, evidentemente comincia a rendersi

conto della situazione o, probabilmente, se n’era reso conto già prima, ma non poteva starsene con le mani

in mano; Elena ed io continuiamo a tentare una pleonastica rianimazione mentre siamo consapevoli

dell’inutilità di farlo, ogni tanto alziamo lo sguardo, osserviamo il padre, ci guardiamo per un istante e

poi torniamo a posare i nostri occhi sul ragazzo.

Proseguiamo per quindici interminabili minuti, «Elena – bisbiglio con una voce quasi assente – non

possiamo continuare all’infinito – e riprendo a massaggiare, come se non avessi detto nulla – bisognerà

spiegare al padre che è passato troppo tempo e che il cuore non ripartirà mai», Elena annuisce, ma anche

lei continua a ventilare, come se non avessi parlato. Non è la prima e non sarà neanche l’ultima volta che

ci troviamo in una situazione difficile come questa, ma per noi è sempre come se fosse la prima volta.

Quando troviamo il coraggio di interrompere i tentativi di rianimarlo e comunichiamo al padre che il figlio

è ormai deceduto e non c’è più nulla che si possa fare per salvarlo, il padre urla: «No!», e si lancia

sul figlio, prima lo abbraccia sollevando il busto del ragazzo da terra, con le braccia che cadono indietro,

mi fa venire in mente “La pietà”, il Cristo morto tra le braccia di sua Madre, poi ricomincia a praticare

il massaggio cardiaco, chiamandolo per nome.

Sono ancora in ginocchio, non ho la forza per rialzarmi, sono esausto, osservo il padre mentre si accanisce

sul figlio, poggio una mano sulla sua spalla e questa si muove all’unisono con le compressioni che

l’uomo effettua sul torace del figlio, non si accorge nemmeno della mia mano, della carezza che scivola

sulla sua disperazione.

|

|

|

|

Rino Negrogno |

|

|

|

IL CONTADINO

Termina il turno di notte. Non è piacevole lavorare la domenica notte, quando torno a casa è già lunedì.

Osservo i viandanti ferrigni di giorni feriali cui farei volentieri a meno, soprattutto dopo aver trascorso

il giorno festivo al lavoro. I contadini si dirigono, imbacuccati sui trattori, verso la periferia. Come

non invidiare la loro lentezza mentre sincronizzano i respiri al terriccio fragrante e alle loro

flemmatiche previsioni stagionali che non tardano mai a rivelarsi come persuasi si aspettano?

Non mi sono sempre occupato di emergenza, ho lavorato in diversi reparti e tra questi, per un breve

periodo, anche in oncologia, ma sono andato via dopo pochissimo tempo. Ci vuole troppo coraggio per

sopportare la vita e la morte che si aggirano, mano nella mano, in quelle stanze sterili; la sofferenza è

la stessa, ma vi è una differenza che ritengo rilevante. Quando muore un uomo che soccorri per un

incidente stradale o per un malore improvviso, il più delle volte non lo conosci, soffri molto comunque,

ma quando invece ti affezioni, perché è stato ricoverato per mesi nel tuo reparto, lo hai visto cambiare,

gli hai parlato ogni giorno, è più di una sofferenza, è estenuante.

Lavoravo in oncologia quando un giorno arrivò in reparto Pietro, un contadino di sessantacinque anni,

cui avevano diagnosticato un tumore in stato avanzato. Dopo l’intervento chirurgico non gli avevano dato

molte speranze, gli avevano detto che avrebbe vissuto al massimo altri due o tre mesi e gli avevano

consigliato di recarsi da noi per tentare con un ciclo di chemioterapia. Arrivò accompagnato dalla moglie e

dai figli, sembrava che lo avessero portato con la forza, era altero, le rughe del volto erano quelle dei

muriccioli disseminati tra i terreni e, i capelli arruffati, se varcavano il confine, erano del vento. La

prima cosa che disse stizzito, nella sua lingua, quando entrò nella stanza del medico che doveva visitarlo,

fu: «Non ho mai visto medici in tutta la mia vita, ora li sto vedendo tutti assieme e non mi fa piacere».

Aveva compreso la sua grave situazione, ma non era spaventato, un po’ preoccupato, tra una grinza e l’altra,

un dente e un sorriso in meno, un’espressione da buon padre di famiglia. Non era la morte a spaventarlo ma

gli aghi, le siringhe e il sangue, sapeva che la vita è come la sua terra, si semina, si nasce, si raccoglie

e si muore.

La moglie di Pietro era una donna di chiesa, di quelle che sanno dividere i silenzi e trarre opportune

conclusioni; a lei non avevano detto tutto, le avevano spiegato che si trattava di cose serie, ma nulla

che lasciasse presagire morte imminente o fatti del genere; lei però aveva intuito e pregava la Madonna

affinché intercedesse presso Dio per far guarire la sua montagna invalicabile.

Pietro invece era un contadino, Dio probabilmente esisteva, ma a lui importava poco, lui viveva di lune e

di tramonti, di giorni per piantare e giorni per raccogliere, di pioggia e di vento, sere di formaggio e

vino fatti in casa, notti sfinite, troppo brevi per riposare. Erano i giorni della semina e del raccolto, il

suo Dio, anzi la vita vissuta giorno per giorno, perché è sempre così, si raccoglie ciò che si semina.

Quando gli infilavo l’ago in vena per somministrargli la chemioterapia, Pietro urlava e poi sveniva, come

se qualcuno lo stesse accoltellando, ma dopo si riprendeva e tornava ad avere il suo distacco quotidiano

dalle cose, un distacco amorevole; Pietro odorava di terra, lo ricordo bene. A volte gli accadeva di

trovarsi, per la somministrazione della chemio, nella stessa stanza con una donna molto ricca, colta e

raffinata, era anche bella, tanto che l’eleganza sembrava aggraziare persino i segni disumani e feroci di

quella morte imminente che i due si portavano sulla testa come una corona e, quei segni, si potevano

toccare. Pietro la osservava e poi, per schernirla, diceva che il suo orto si trovava accanto al camposanto

e, mentre zappava, vedeva passare i funerali di tutti, ricchi e poveri e lui, per ossequio, smetteva per

un attimo di vangare e si scopriva il capo. La donna non ci faceva più caso, si voltava dall’altra parte,

verso la finestra prospiciente la campagna incolta, aveva pietà per quella convivenza forzata e beffarda.

Pietro sopravvisse due anni anziché due mesi come gli avevano pronosticato e lui stesso ci spiegò la ragione

di quell’inattesa sopravvivenza. Quando veniva da noi per la somministrazione della chemioterapia diceva:

«Dottore non posso morire adesso perché devo piantare le melanzane – un’altra volta – dottore non posso

morire ora perché devo riempire le bottiglie di salsa – e ancora – oggi non posso morire perché devo

piantare i pomodori». Un giorno ci spiegò: «Devo insegnare queste faccende a mio figlio, poi potrò morire

in pace».

Questo suo impegno e questa sua preoccupazione gli permisero di vivere altri due anni, non solo la

chemioterapia, ma quel suo dovere di padre, di contadino, di chi è abituato a lavorare con la terra che

non tradisce e che non bisogna tradire. Diceva: «La morte è amica mia, sa che deve aspettare». Un giorno

ebbe un lieve incidente con l’auto, proprio mentre il figlio lo accompagnava per la somministrazione

della chemio, nulla di grave, ma lui si sentì in colpa nei confronti del figlio e qualche giorno dopo

morì. Pietro era un contadino e, con le sue certezze matematiche che gli venivano dalla terra, di vita

vissuta giorno per giorno, ci insegnò che oltre alla medicina, oltre alla terapia, possiamo avere un buon

motivo per vivere o per sopravvivere. Dopo qualche giorno, andai via da quel reparto.

|

|

|

|

Barbara Galasso e Giorgia Tolomeo

Audiolettura: Il paziente sbagliato

|

|

|

|

IL PAZIENTE SBAGLIATO

«Codice Rosso, una donna in probabile stato di shock anafilattico, con eritema al volto, al torace e

difficoltà respiratoria – riferisce l’infermiere di centrale – andate ad accertarvi». Ci dirigiamo

velocemente all’indirizzo che ci ha indicato il collega; giunti sul posto, il portone è aperto, ma mentre

mi accingo a citofonare al cognome indicato dal collega, una donna sulla rampa delle scale urla: «È mia

madre, correte!», non suono il campanello, con zaini, bombola d’ossigeno e defibrillatore, seguiamo la

signora facendo le scale tre alla volta, si tratta di un palazzo antico e le scale sono più alte del

normale. Arriviamo al primo piano già stremati, «Mia madre abita al secondo piano – strepita la signora –

dovete continuare a salire!», continuiamo a salire, con un filo di voce rimasta, le chiedo: «Signora, cosa

è accaduto a sua madre?», «Non lo so – risponde – non ero in casa con lei, io abito al terzo piano», «Che

strana coincidenza – penso – si è trovata per caso sul pianerottolo e ha intuito che la madre non stesse

bene».

Finalmente arriviamo al secondo piano, la signora che ci ha fatto strada apre la porta e ci indica la

direzione per la camera da letto, sono le sette e lei presume che sua madre si trovi lì, corro nella

direzione suggerita; ha ragione lei, l’anziana madre è distesa esanime sul letto, la scopro velocemente,

le sollevo la camicia da notte, «Presto, porgimi le placche del defibrillatore», chiedo concitatamente e

con l’affanno; Angelo, il soccorritore, me le porge in fretta. A un tratto un urlo terrificante frena la

nostra ansia di salvare la malcapitata, l’anziana signora apre gli occhi e ricoprendosi il petto, urla:

«Aiuto, aiuto!», «Signora, stia tranquilla – balbetto – siamo qui per aiutarla», «Mamma, mamma!» mi fa da

eco la figlia perplessa, non meno di quanto lo sia io, «Cosa volete da me – continua a urlare la signora

distesa sul letto – chi siete? Andate via!». Improvvisamente un atroce dubbio mi assale, la signora sta

bene, la figlia ci ha portati qui, solo sulla base di una sua inverosimile supposizione, non so nemmeno il

suo nome, «Signora, qual è il suo nome?», chiedo titubante, «Maria Rossi» risponde la figlia, «Ma io

cercavo Valentina Bianchi» biascico osservando i volti terrorizzati dei miei colleghi, avevamo perso già

una decina di minuti e considerando che trattavasi di un Codice Rosso, erano tanti.

«La signora Bianchi abita al primo piano» dice sospirando candidamente la figlia dell’anziana signora, che

nel frattempo ascolta sbigottita il dialogo surreale. Ci guardiamo ancora una volta, senza parlare,

scattiamo in piedi e corriamo verso la porta, la signora anziana lancia un ultimo grido di spavento,

scendiamo velocemente le scale, fortunatamente sulla porta c’è la targhetta con il nome, Valentina Bianchi,

suono il campanello, ci apre una bellissima donna di trent’anni, in vestaglia, «Buongiorno – taglio corto

io – dov’è lo shock anafilattico?», «Seguitemi» risponde lei con estrema calma, si volta e si dirige verso

la camera da letto, il letto è vuoto, non vedo il paziente nelle gravi condizioni che mi sarei aspettato,

si siede, apre la vestaglia, scopre il seno, «Stamattina mi sono svegliata e avevo tutti questi puntini

sul seno» ci spiega guardandosi e indicando un lieve arrossamento all’altezza dello sterno, mi inginocchio

al suo cospetto, guardo per un attimo di sottecchi i miei colleghi, anche loro sgomenti, mi volto di nuovo

verso di lei e porgendo il cellulare al soccorritore, senza guardarlo, sussurro: «Avvisa la Centrale

Operativa, siamo sul posto giusto», il soccorritore afferra il cellulare, senza guardarlo, «Vediamo –

rivolgendomi alla donna – vediamo – respiro affannoso – vediamoli questi puntini».

|

|

|

|

Elisoccorso |

|

|

|

UN UOMO INCASTRATO TRA LE LAMIERE

«Codice Rosso – riferisce l’operatrice della Centrale Operativa – incidente stradale, ci sono due auto

coinvolte, in una delle due c’è un uomo gravemente ferito e incastrato tra le lamiere della sua auto

distrutta. Oltre a voi ho allertato i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato». Partiamo. Giunti sul posto

ci rendiamo subito conto che i feriti da soccorrere sono due, quello incastrato tra le lamiere è più

grave, l’altro ha solo delle escoriazioni e un trauma al ginocchio. Ci dividiamo, Claudio, l’autista, resta

con il ferito più lieve e comincia a medicare le sue ferite in attesa dell’arrivo di un’altra ambulanza,

mentre il medico, il soccorritore e io ci occupiamo di quello più grave.

Si lamenta, sanguina dal capo, dallo zigomo destro, dal naso e dalla bocca, ma è cosciente; riferisce di

avere dolore all’addome e alla gamba destra. Mi sporgo dentro l’abitacolo, in effetti l’arto inferiore

destro ha assunto una posizione anomala che fa dedurre una frattura del femore ed è, per di più, pressato

dalle lamiere contorte. I Vigili del Fuoco non sono ancora arrivati, ma non possiamo attenderli senza far

nulla, il respiro dell’uomo è affannoso, il polso flebile e la frequenza cardiaca accelerata. Mi infilo

nell’abitacolo dal finestrino laterale posteriore, raggiungo il ferito, con le forbici Robin taglio la

giacca, il maglione e la camicia. «Graziano, passami lo sfigmomanometro», dico al soccorritore che me lo

porge immediatamente, lo avvolgo intorno al braccio del ferito e comincio a gonfiare il manicotto, nel

frattempo lo osservo, sembra confuso, non mi piace. La sua pressione arteriosa è 70 la sistolica e 40

la diastolica, valori troppo bassi, indicativi di uno stato di shock ipovolemico da grave emorragia, non

c’è tempo da perdere. «Graziano prepara una fisiologica da 500 ml e un Emagel – chiedo al soccorritore

che prontamente si adopera mentre avvolgo il laccio emostatico intorno al braccio del ferito – mi serviranno

più aghi cannula di grosso calibro, almeno 18 o 16 Gauge, un verde e un grigio, devo reperire due accessi

venosi per infondere liquidi velocemente».

Fortunatamente riesco a reperire i due accessi venosi, intanto arrivano i Vigili del Fuoco che cominciano

a tagliare le lamiere dell’auto, sembra un’operazione molto complessa, utilizzano vari strumenti, la

situazione è sempre più drammatica, le condizioni del ferito peggiorano. Finalmente i Vigili del Fuoco

ci comunicano di aver completato il loro lavoro, non ci sono più impedimenti, possiamo estrarlo. Ci

avviciniamo, posizioniamo la tavola spinale, avvolgiamo il torace del ferito con il dispositivo di

estricazione Ked; Roberto, il medico, si posiziona alla testa con Claudio, io mi posiziono dalla parte

opposta con Graziano, ma quando stiamo per ruotare il paziente, ci rendiamo conto che la gamba sinistra

è ancora bloccata da una parte del motore che ha sfondato il vano ed è entrato nell’abitacolo. Avvisiamo

i Vigili del Fuoco che accertatisi della situazione, riprendono a tagliare le parti della vettura sotto

le gambe del paziente.

«Questo inconveniente non ci voleva – esclama preoccupato Roberto – le condizioni del ferito sono ormai

critiche». Sostituisco l’Emagel ormai terminato con un altro flacone dello stesso farmaco. A un tratto

sentiamo una donna urlare mentre si fa spazio tra gli astanti ed è trattenuta dalle forze dell’ordine:

«Lasciatemi passare, voglio andare da mio marito!», è la moglie del signore incastrato tra le lamiere

che sbraita. Mi volto verso di lei, un poliziotto la trattiene e cerca di calmarla, le dice: «Signora,

stanno facendo tutto il possibile per aiutare suo marito, non può passare, sarebbe d’intralcio al loro

lavoro», ma la signora non vuole sentire ragioni, cerca di divincolarsi, continua a strepitare.

«Se fossi io – penso mentre sostituisco la flebo – e se fosse mia moglie la persona ferita e incastrata?».

Ha ragione il poliziotto quando afferma che la signora, se si avvicinasse all’auto, sarebbe d’intralcio,

ma ho la drammatica sensazione che l’uomo non si salverà, è in condizioni troppo gravi. «Con quale diritto

non le concediamo un minuto per salutare, forse per l’ultima volta, suo marito che potrebbe non

sopravvivere?», mi dico, anche perché, quasi certamente, se glielo permettessimo, dopo si calmerebbe e

ci lascerebbe continuare il nostro lavoro tranquillamente. «Potete fermarvi solo per un minuto – chiedo

sommessamente al comandante dei Vigili del Fuoco – permettendo così alla moglie del signore di avvicinarsi

per salutarlo?», si guardano per un attimo tra di loro, poi il comandante acconsente e si fermano. Mi

avvicino al poliziotto e prendendolo dolcemente per un braccio gli dico: «Lasci passare la signora, è

giusto che saluti suo marito», la prendo per mano e, convinto come sono che questa sia l’ultima volta che

si parleranno, la accompagno dall’uomo ormai quasi esamine. Lei mi segue, si avvicina, scoppia a piangere,

lo bacia sulle labbra e lui risponde al bacio, gli chiede come sta e lui fa un cenno con il capo e gli occhi

per rassicurarla. «Signora, ora dobbiamo allontanarci – dico interrompendo lo strazio – dobbiamo permettere

ai Vigili del Fuoco di portare a termine il loro lavoro», la signora annuisce, la prendo per mano e la

riaccompagno vicino al poliziotto, è un po’ più serena.

Anche se i Vigili del Fuoco hanno liberato il ferito dalle lamiere permettendoci di trasportarlo in

ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta, è morto il giorno dopo, aveva perduto troppo sangue e aveva

troppe lesioni interne. Provo un’immensa tristezza di fronte al ricordo dei due che si baciano

teneramente mentre lui è imprigionato in un groviglio di lamiere, ma mi rasserena il pensiero di aver

permesso che si salutassero per l’ultima volta.

|

|

|

|

|

|

|

|

Acquista

|

|

|

|

|

Rino Negrogno Scrittore Trani Interludio Controra Miracolo Codice Rosso Pandemos Monatto Inconsistenza Giorni

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|