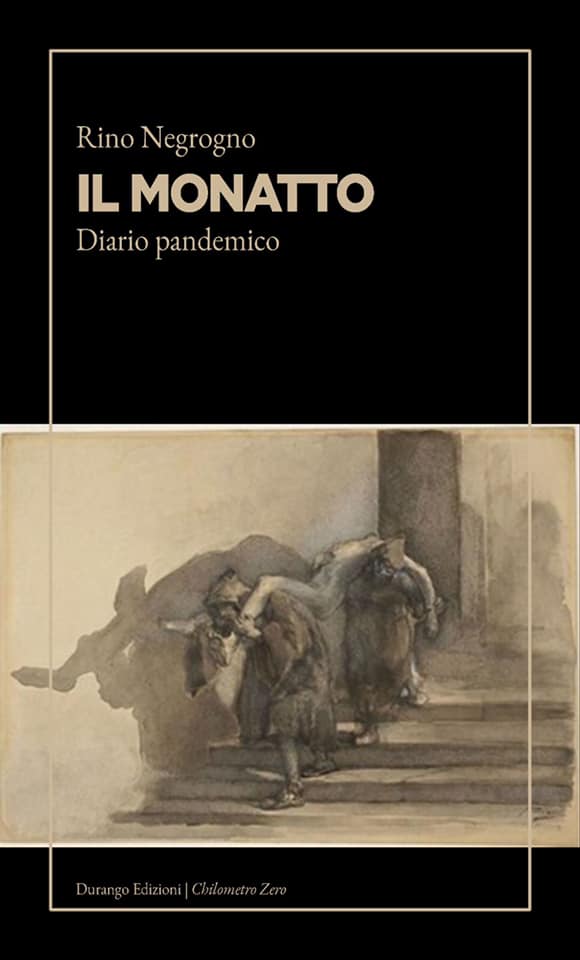

IL MONATTO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IL MONATTO (2021)

Da più di un anno sono in prima linea contro un nemico invisibile, il Covid, e durante questo anno di pandemia

che ha terremotato il nostro mondo, mi sono posto tante domande, domande che sono diventate lo spunto per il

racconto, ma soprattutto una domanda ha turbato costantemente il mio animo: “Quanto e come ci sta cambiando

questa tragedia? In questo libro racconto la paura che provano i pazienti di fronte ai primi sintomi relativi

al Covid, la paura di contagiare i propri famigliari, la paura che si venga a sapere, la loro fame d’aria, lo

stupore della gente nel vederci bardati le prime volte, ma anche la paura di contagiarsi che hanno gli

operatori sanitari. Infatti, da quando è cominciata questa pandemia, sta accadendo un fatto nuovo: per la

prima volta i sanitari mentre sono accanto al paziente sono più impensieriti, più impauriti di lui, poiché

hanno paura di contagiarsi e contagiare le loro famiglie. Scrive l'editore nella prefazione: "Con le sue

microstorie vere, tutte raccontate “in soggettiva”, per usare una metafora cinematografica, Rino Negrogno

esegue in maniera efficace il compito che l’umanità da sempre assegna alla narrazione di sé e del proprio

mondo di dentro e di fuori: tenere insieme le storie piccole degli umani con la storia grande dell’umanità".

|

|

|

|

|

LETTURE

|

|

|

|

|

|

|

|

Presentazione del libro |

|

|

|

19 MARZO 2020 – LA FESTA DEL PAPÀ

È l’una: questa notte inizia tristemente, mentre guardo l’immagine delle sessanta bare trasferite dai mezzi

militari, da Bergamo verso altre città, per la cremazione. Ora che ci penso è la Festa del papà. I bambini

più piccoli avrebbero giàapprontato il lavoretto con tanto di letterina, preparato a scuola per i loro padri.

Mio figlio, invece, è preoccupato e vorrebbe non andassi più a lavorare. La gente discute se siano giuste o

esagerate le misure imposte dal sindaco per tentare di arginare la diffusione del virus. Si riesce a

discutere anche su questo, soprattutto standosene comodamente a casa. Quando entro nell’abitazione di un

paziente con febbre, tosse e dispnea, con sospetta positività al Coronavirus, sono bardato con tutti i DPI:

tuta, mascherina, occhiali protettivi, guanti, calzari, ma ho l’impressione che il virus, come fosse

un’entità pensante, possa scovare e approfittare di quel minuscolo spazio di pelle rimasto scoperto, tra la

maschera e gli occhiali, oppure tra il guanto e il polsino della tuta, o su un capello fuoriuscito

accidentalmente dal copricapo. Dopo pochi minuti gli occhiali si appannano e non vedo più nulla; la

mascherina non mi permette di respirare come vorrei; devo prendere un farmaco da iniettare in vena al

paziente, ma non vedo più nulla. Bardato con divisa e tuta fa molto caldo: il sudore comincia a fuoriuscire

dalla fronte, entra negli occhiali protettivi, riga le lenti. Cerco di osservare il nome del farmaco

attraverso quella linea sottile, quel varco creato dalla gocciolina di sudore, ma si è già opacizzata

nuovamente. Mi allontano dal paziente, sollevo appena un po’ gli occhiali per leggere in fretta il nome del

farmaco, con quel fare tipico del miope, pensando che proprio in quel momento un virus più avveduto e

nascosto sotto il canterano balzerà improvvisamente nel mio umor vitreo, nuotandovi allegramente e

cibandosene, sghignazzando. Ma devo osservare attentamente il nome del farmaco. Mi rendo conto di quanto

sia difficile comprendere tutto questo senza provarlo. Quelle bare mi fanno venire in mente la scena della

peste nel film di Werner Herzog, dove decine di bare, portate a spalla da certi gentiluomini, attraversano

lapiazza avvolte dalle note struggenti di Tsintskaro, mentre la gente intorno, noncurante, balla (proprio

come hanno fatto qualche giorno fa, con protervia e incautamente, le ragazze sul sagrato della cattedrale),

siede intorno a luculliani conviti, brinda, festeggia gli ultimi istanti rimasti per vivere. Penso alla

Festa del papà. Penso a mio figlio e a tutti i suoi coetanei. La pandemia li sta privando di quei momenti

tipici della loro età: le prime uscite da soli, incontrarsi con gli amici, i primi teneri amori. Costretti

a restare chiusi in casa, si perdono quei momenti che non torneranno mai più, e anche solo tra un anno, non

li vivranno come li avrebbero vissuti ora. Quando sarà tutto finito (immagino in una giornata di sole, un

sole splendente più del solito nel cielo) piangeremo i morti, ma dopo faremo festa. Suoneranno le campane

di tutte le chiese per almeno mezz’ora; usciremo in strada; faremo falò di mascherine usate; intoneremo

canti di gioia e l’inno nazionale. Abbracceremo i nostri figli, la nostra compagna, gli amici; ci

ritroveremo di nuovo in piazza; danzeremo; andremo a pranzo nei ristoranti; resteremo svegli tutta la

notte per brindare. Cosa ci avrà lasciato il virus? Dopo le danze e lo scampanio festoso da domenica di

Pasqua, torneremo come prima o saremo uomini nuovi? Avremo provato la sensazione che prova il malato di

tumore, costretto a indossare la mascherina perché immunodepresso. Avremo provato la paura del moribondo,

che teme di morire da un momento all’altro. Avremo provato la disperazione di chi fugge dalla fame e dalla

guerra ed è disposto a infrangere le regole pur di approdare in un porto sicuro. Avremo provato persino la

noia mortale di chi è agli arresti domiciliari ed è costretto a lunghe interminabili giornate dietro i

vetri delle finestre. Avremo provato la sensazione dei nostri nonni quando correvano ai rifugi durante i

bombardamenti. Avremo fatto scorte di viveri come in una guerra. Ci saremo persino preoccupati per gli

operatori sanitari, che prima dell’avvento del virus non valevano un fico secco. Ci saremo sentiti

fragili, impauriti; avremo temuto che il nostro amico potesse infettarci; avremo parlato con i nostri

genitori e i nostri nonni impacciati conuna videochiamata, come se abitassimo a mille chilometri di

distanza. Ci saranno mancate le cose più banali, quelle cose a cui non avevamo mai badato prima e di cui,

talvolta, avevamo ritenuto di non aver bisogno. Ma quando tutto finirà, riusciremo a rinascere, a

risorgere come uomini nuovi o torneremo egoisti e distratti, come siamo sempre stati? Ricorderemo

l’inquietudine o dimenticheremo tutto, come dimenticheremo di lavarci le mani?

|

|

|

|

Intervista con Roberto Straniero |

|

|

|

23 MARZO 2020 – IL MATRIMONIO DEI VECCHI

Una delle circostanze che più m’inteneriscono quando intervengo per soccorrere, è quella dell’anziano

marito moribondo, con la moglie vispa che si aggira tra il letto e la cassettiera di compensato,

sistemata stretta a fianco del canterano antico, piena di pannoloni e di farmaci utili a lenire l’ultima

via Crucis. Il letto è ormai lettiga, la testata dell’antico giaciglio è l’unica reliquia simbolica,

appoggiata tra la parete e un materasso antidecubito che si gonfia e si sgonfia con un rumore sinistro.

L’anziana signora parla, parla, quasi come se volesse giustificare quel suo uomo, un tempo montagna

invalicabile; ora collina, per certi versi scontroso, di pocheparole; ora inerme, impotente, morente.

I figli cercano di zittirla, come se il suo parlare fosse a sproposito o comunque inopportuno. Invece è

la cosa più importante per me: l’amore per quell’uomo, probabilmente deciso a tavolino e imposto, ma

poi diventato amore, seme per i suoi figli. Sembra che si siano cercati da sempre, contro ogni avversità, e

che di avversità, in cinquanta o sessanta anni di matrimonio, non ne abbiano mai incontrate. Trapela

l’avversione nei nostri confronti, perché temono che non vorremmo curare anche quelli per cui non ci

sarebbe più nulla da fare, mentre siamo circondati dalle gigantografie dei nipotini appena nati o nel

giorno della prima comunione, trafitti dagli sguardi sbiechi dei bisnonni in bianco e nero che ti

guardano severi, come se avessero previsto la situazione in cui ci siamo, nostro malgrado, venuti tutti

a cacciare. Ma l’anziana moglie continua a ciacolare senza sosta; non riesco ad apprezzare la pressione

arteriosa, le chiedo di zittirsi per un istante, lei mi fa cenno di sì con il capo, ma non smette. Persino

il marito, sebbene ormai agonizzante, mi guarda con una faccia come se volesse dirmi di non sperarci più

di tanto. Sono meravigliosi. E come deve essere destabilizzante questa situazione per lei e per lui, dopo

tanti anni respirati insieme. Ma appena le si paventa la possibilità di ricoverare il marito, lei si

oppone. «Non potrò più vederlo per colpa del COVID? Non potrò andare a fargli visita in ospedale, vero? Non

se ne parla nemmeno: lui resta qui». L’anziana moglie, piuttosto che rinunciare a restare ventiquattrore

su ventiquattro accanto al suo unico amore, piuttosto che rischiare di non rivederlo mai più per colpa

delle restrizioni relative al COVID che non permettono ai parenti di visitare i loro congiunti,

preferirebbe rinunciare a quella, seppur remota, possibilità di cura in più che avrebbe in ospedale. I

figli provano a dissuaderla dalle sue convinzioni, ma non c’è nulla da fare; non vuole sentir ragioni, e la

sua forza deriva anche dal fatto che il marito, benché quasi esanime, con un cenno del capo ci comunica

di essere d’accordo con la moglie. Vuole restare a casa. Era prevedibile.

|

|

|

|

Su La Gazzetta del Mezzogiorno |

|

|

|

19 MAGGIO 2020 – IL DIRITTO AL LAVORO E IL DIRITTO ALLA SALUTE

Non è mai una bella notizia quando viene arrestato un magistrato, un procuratore o un poliziotto. Non è mai

una buona notizia quando si scopre che un medico, un infermiere, una casa farmaceutica, antepongono i

propri interessi personali alla salute pubblica. Non riesco a comprendere chi accoglie certe funeste notizie

con esultanza. La questione più difficile per i governanti è gestire, e soprattutto conciliare, i bisogni di

una comunità, che a volte possono apparire inconciliabili e, raramente, lo sono per davvero. Del resto è

sempre accaduto così, nella storia dell’umanità: c’è sempre stato un cospicuo capitale custodito

gelosamente nelle mani di pochi, con l’obiettivo di farlo fruttare sempre di più, non per sopravvivere, ma

per condurre uno stile di vita che, man mano, diviene sempre più spropositato rispetto alle disponibilità, e

c’è sempre stato un lavoratore sfruttato, che accetta la sua condizione per sopravvivere, per consentire a

quel capitale di aumentare. Quel famoso plusvalore, che è la sua forza lavoro ed è l’unica che possiede, e

che il lavoratore cede senza giusto corrispettivo al capitalista, per permettergli di arricchirsi. Non è di

questo che vorrei scrivere. Restiamo incantati di fronte alle vecchie fotografie che, di tanto in tanto, i

nostalgici ci propinano: vecchi pizzicagnoli che non esistono più; muratori che smontano campanili senza

dispositivi di sicurezza, con tanto di sigaretta tra le labbra; cattedrali vicino al mare. E siamo gli

stessi che, giustamente, protestano se il salumiere non espone la provenienza del prodotto, se il muratore

non indossa il casco, e se spendono soldi per costruire una chiesa. Abbiamo persino dentro di noi esigenze

inconciliabili tra di loro. Ma di cosa vorrei parlare, in realtà? L’esigenza di tutelare la salute e quella

di tutelare il diritto al lavoro. Mai come in questo momento ci siamo resi conto di quanto i due diritti

siano inconciliabili tra di loro. Non ce ne rendiamo conto quando i giovani sono sfruttati nei sottoscala

per produrre tomaie. Quando lavorano senza un contratto di assunzione, e lo accettano perché, se si

ribellassero, ci sarebbero altre mille persone disposte ad accettarlo. Quando gli immigrati sono costretti

a lavorare per sedici ore al giorno sotto il sole per pochi spiccioli. Quando la badante rumena assiste i

nostri vecchi a nero e per un misero corrispettivo, perché noi non possiamo permetterci di pagare i

contributi. Nemmeno quando a Taranto per l’ex Ilva bisogna scegliere tra salute e lavoro. Ci rendiamo conto

solo ora, per puro caso, che il diritto al lavoro, potrebbe essere inconciliabile con il diritto alla salute.

Ce ne rendiamo conto quando ci chiudono il bar, il ristorante o il parrucchiere per ridurre i contagi. Ed

è giusto così. Nel senso che è appropriata sofferenza questa contraddizione. Mi chiedo solo se, al di là

della propaganda politica, vi sia davvero al mondo qualcuno in grado di conciliare queste esigenze, e

soprattutto se vi sia qualcuno in grado di conciliarle retroattivamente, cominciando da quel plusvalore che

ha creato la disparità iniziale. Quando sono stato aggredito perché giunto in ritardo di cinque minuti per

soccorrere un paziente in arrestocardiaco, avevo impiegato quei cinque minuti per indossare i dispositivi

di sicurezza che mi permettono di tutelare il mio diritto alla salute; ho sperato solo che tra gli

aggressori non vi fosse gente che smaniasse per la riapertura di una qualsivoglia bottega. Non perché non

ne avessero diritto, ma per coerenza, solo per coerenza.

|

|

|

|

Presentazione con Nico Aurora |

|

|

|

15 NOVEMBRE 2020 – I REPARTI COVID

Quando entro in un reparto COVID attraverso un corridoio circondato di pazienti, gli passo in mezzo come

fossero cadetti di un ponte di sciabole; sono in gran parte vecchi, ma ci sono anche molti giovani, e

hanno mascherine che deturpano i loro volti sommando rughe a quelle che già li solcano, ma le nuove sono

rughe meno lente, più nette e sbrigative; non vi è silenzio tra di loro, il rumore dell’ossigeno sibila

tra le gocce delle flebo che si alternano nella discesa come le luci di un albero di Natale; il telefono

squilla, i medici e gli infermieri fermano la loro corsa a ostacoli per rispondere: «Non abbiamo altri

posti purtroppo». Mentre percorro il ponte di sciabole come fossi un ufficiale senza la sua novella sposa,

i loro occhi, che poco prima si guardavano l’un l’altro, mi trafiggono come se volessero oltrepassarmi

per continuare a guardarsi l’un l’altro, o come se non osservassero nulla oltre alla loro paura, la

loro terrificante fame di aria, la loro solitudine, i loro parenti lontani e senza notizie che non

possono attendere dietro la porta. Alcuni sguardi mi seguono per qualche secondo per poi tornare sul

compagno di sventura, disteso sulla barella di fronte. In questo trambusto ho come l’impressione che i

virus siano scomparsi. È qui quell’anziano signore che abbiamo sottratto alla moglie terrorizzata, al

suo talamo antico, lui nel suo eterno silenzio incapace, incroci di sguardi tra il desco e l’uscio

infinito della sua dimora. Dopo due giorni è toccato a lei, finita in un altro reparto, in un’altra

città, soldatessa di un altro ponte di sciabole. Lontanissimi. Se potessero almeno stare uno di fronte

all’altro per guardarsi, per trafiggersi come fanno quest’altri tra loro sconosciuti. A volte mi sento

come uno di quei monatti di manzoniana memoria, quando nella loro abitazione non c’è più nulla da fare

per alleviare le sofferenze dei malati di COVID, quando tutti i nostri tentativi si rivelano insufficienti

e siamo costretti a trasportarli in questi moderni lazzaretti allestiti all’occorrenza, sui quegli stessi

convogli cui si avvicinava la donna che scendeva dalla soglia, la madre di Cecilia. Così mi sono sentito

quando abbiamo accompagnato l’uomo in ospedale. La moglie ci osservava in silenzio, ma era sofferente e

sembrava voler dire, proprio come la madre di Cecilia rivolgendosi al monatto: «Voi, passando di qui

verso sera, salirete a prendere anche me». E infatti torniamo anche per lei, ma il posto per il ricovero

è disponibile in un’altra città rispetto a quella dov’è ricoverato il marito. Una sofferenza dignitosa la

sua, disarmante, come quella della madre di Cecilia. Poveri signori, penso mentre accompagno anche lei:

dopo una vita insieme, ora saranno lontanissimi nella sofferenza. Sono morti lontanissimi, ma a poche ore

di distanza l’uno dall’altra. Vicinissimi.

|

|

|

|

|

|

|

|

Acquista

|

|

|

|

|

Rino Negrogno Scrittore Trani Interludio Controra Miracolo Codice Rosso Pandemos Monatto Inconsistenza Giorni

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|